Die 3 hartnäckigsten Lernmythen und was das Lernen tatsächlich braucht

Ich könnte wetten und meistens gewinnen, aber viel lieber würde ich verlieren. Es geht um eine Frage, die in meinen Seminaren mit dem Schwerpunkt Lernen auftaucht:

Wenn ich meinen Lerntyp weiß, dann muss es doch klappen, oder? Ja, manchmal könnte ich mir gedanklich die Haare raufen. Oder einfach seufzen. Denn manche Mythen, besonders die von den Lerntypen, halten sich hartnäckig. Warum? Weil unser Gehirn anfällig für einfache Erklärungen ist.

Bei meinem eigenen Lernen habe ich immer wieder andere Vorgehensweisen ausprobiert. Es hat mich angespornt, einen anderen Lernweg auszuprobieren, anstatt beim Gewohnten zu bleiben. Es hat trotzdem nicht immer automatisch geklappt. Das gehört zum Lernen mit dazu. Eine 100% Gelinggarantie gibt es nicht.

Tatsächlich kommt es auf die Vielfalt an. Denn was nützt mir das Visuelle, wenn ich einen Podcast höre? Oder wie lerne ich rein visuell eine Sprache? Oder auditiv eine Software anzuwenden? Lerntypen leiten Lernende auf einen Holzweg, anstatt sie in ihrer eigenen Vielfalt zu unterstützen.

Hier habe ich mir drei Mythen, die Teilnehmende immer wieder mit ins Seminar bringen, genauer angeschaut.

Inhaltsverzeichnis

Der Mythos von den Lerntypen

Tatsächlich klingt es schlüssig und einfach, den eigenen Lerntyp zu kennen. Dann, ja dann müsste es doch ganz einfach sein. Diese Überzeugung ist weit verbreitet.

9 von 10 Lehrkräften in 18 Ländern sind davon überzeugt! Beweise? Gibt es keine. Aber es klingt einleuchtend!

Genau das ist der Grund, warum sich dieser Mythos hartnäckig hält.

Wenn ein Lernender nur auf eine Art und Weise lernt, macht er es sich schwerer. Die Lerntypen sind einseitig. Das haben die Verfechter selbst gemerkt, denn inzwischen gibt es Tests mit bis zu 12 Lerntypen. Ob das noch etwas bringt? Und wie soll diese Wirkung nachgewiesen werden?

Aber es gibt einen anderen entscheidenden Grund, sich von Lerntypen zu verabschieden.

Lerntypen demotivieren

Ein einseitiges Lernen – „Ich lerne visuell am besten!“ – schränkt die Lernmöglichkeiten ein. Zudem werden Lernende nicht besser, obwohl der Lerntyp gerade das verspricht. Weil sie aber an ihren Lerntyp glauben, sind sie anderen Lernwegen gegenüber skeptisch und probieren weniger aus. „Ich bin auditiv – lesen ist nichts für mich. Also lasse ich es bleiben.“ Diese Vorurteile führen zu Monotonie und reduzieren Neugier und Motivation. Sie stecken in einer Falle. So entsteht Lernfrust. Das kann dazu führen, dass Lernende sich nicht selbstwirksam erleben:

„Ich kriege das nicht hin! Das Thema ist nichts für mich. Ich bin eben nicht talentiert.“

Dabei ist es für den Lernerfolg entscheidend, selbst auszuprobieren, wie das jeweilige Lernen am besten klappt. Denn Wissen entsteht dadurch, dass ein Lernthema vielfältig bearbeitet wird: Durch Lesen, darüber sprechen, sich selbst testen, es in unterschiedlichen Situationen anwenden und vieles mehr. Durch diese Vielfalt kann das Wissen auch in unterschiedlichen Situationen leichter wieder abgerufen werden. Das gilt nicht nur für Prüfungen, sondern erst recht dann, wenn Probleme gelöst werden und Ideen gefragt sind.

Nur ein Werkzeug zur Verfügung?

Ein gefüllter Lern-Werkzeugkoffer

Entscheidend ist: sich selbst als wirksam erleben

Das Erleben von Selbstwirksamkeit ist elementar.

Wie bekomme ich es am besten hin?

Wie gelingt es mir selbst am besten?

Wenn Lernende verschiedene Methoden und Wege kennen und anwenden können, wirkt das positiv auf die Lernmotivation. Das hängt mit der Entscheidung zusammen, wie jeweils gelernt wird. So ein selbstgesteuerter Lernprozess akzeptiert Fehler, denn Lernen ohne Ausprobieren ist kein Lernen.

Der Mythos von den 10% Gehirnnutzung

Dieser Mythos ist richtig alt, denn er stammt aus dem 19. Jahrhundert. Er geht auf den Psychologen William James zurück, dessen Aussagen falsch wiedergegeben und anders interpretiert wurden. So kam es zu der wieder einmal einfachen Erklärung, dass wir nur 10% unseres Gehirns nutzen würden.

Zum Glück ist das ganze Gehirn aktiv – trotz gefühlter Schwächen

Erste Überlegung: Wie soll das genau gemessen werden? Die Aktivität von 86 Milliarden Nervenzellen? Oder die elektrische Aktivität zwischen den Synapsen? Das ist heute noch nicht möglich, damals erst recht nicht. (Was einmal gelungen ist, war die Messung von 700 Nervenzellen bei einer Maus – die hat aber auch mehr als die 700!)

Heute gibt es bildgebende Verfahren, die zeigen, dass viele Areale des Gehirns gemeinsam arbeiten, je nachdem, was wir gerade tun. Es gibt keine 90%, die inaktiv sind. Wäre dem so, hätte unser effektiv arbeitendes Gehirn diese längst abgebaut. Denn selbst wenn ein Mensch nichts tut, ist das Gehirn aktiv und verbraucht dabei Energie.

Warum sollten wir nur 10% nutzen, und der Rest liegt brach? Wir wären kaum in der Lage, unsere lebenserhaltenden Funktionen wie Atmung, Herzschlag oder Verdauung aufrechtzuerhalten. Ganz zu schweigen von der Fähigkeit zu sprechen oder Bewegungen zu koordinieren.

Es hört sich auch hier wieder verlockend einfach an – und viele Programme profitieren davon: „Nutzen Sie die restlichen 90% und Sie werden erfolgreich!“ Mit wenig Aufwand viel erreichen – das kommt an.

Unser Gehirn ist so effektiv, dass es das aufrechterhält, was genutzt wird. Ähnlich wie bei den Muskeln. Jeder, der schon mal einen Arm- oder Beinbruch hatte, kennt das. Nicht genutzte Muskeln werden „zurückgebaut“. Die Muskelkraft wird nur erhalten, wenn sie genutzt wird.

Warum sollte das Gehirn brach liegende Areale ständig versorgen, wenn sie gar nicht genutzt werden?

Das wäre pure Energieverschwendung.

Lernen im Alter? Vergiss es! Denn was Hänschen nicht lernt….

Ein letzter Mythos: „Was Hänschen nicht lernt …“ „Lernen im Alter funktioniert nicht mehr. Ältere Mitarbeiter sind langsam, können mit Neuem nicht gut umgehen, beharren auf dem, was längst nicht mehr gebraucht wird und reden ständig von ‚Früher war alles leichter.“

Oje! Das ist sicherlich übertrieben, aber es schwelt im Unbewussten und ist wieder ein Stereotyp, der sich hartnäckig hält. Klar ist: Lernen verändert sich. Das macht es übrigens ein Leben lang und ist deswegen nicht ungewöhnlich.

Die Fähigkeit, Neues zu lernen, sich anzupassen und Veränderungen mitzugestalten, bleibt. Man bezeichnet das als neuronale Plastizität – das sind die Verbindungen zwischen den Nervenzellen, die neu entstehen.

Was sich verändert, ist der Lernweg und das Lerntempo.

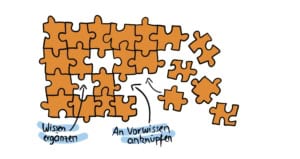

Wenn Lernende auf viel Vorwissen aufbauen können, ist Lernen leichter und durchaus schnell. Vorwissen, auch Erfahrungen, sind bereits bestehende Verbindungen im Gehirn.

Wenn wenig Vorwissen – heute oft technisches – vorhanden ist, dauert es logischerweise länger.

Denn hier ist es notwendig, dass erst einmal eine Basis, neue Verbindungen aufgebaut werden. So entsteht auch hier nach und nach Sicherheit im Umgang mit neuer Technik.

Lernen klappt – mit 50 genauso gut wie mit 60 oder 70

Eine andere Frage ist für Lernende wichtiger: Ist es mir überhaupt wichtig? Brauche ich es? Will ich es? Traue ich es mir zu? Welcher Aufwand ist okay für mich, um das zu lernen?

Das Spannende ist: Lernen kann – siehe Vorwissen – mit dem Älterwerden sogar leichter werden! Lernen ein Leben lang – genau damit bleibt das Gehirn fit und leistungsfähig. Sonst baut es ab – das ist leider altersbedingt, so wie mit den Muskeln, die ab Ende 40 langsam abbauen, wenn sie nicht weiter trainiert werden.

Durch die Fähigkeit, Neues zu lernen und dranzubleiben, wird das Selbstvertrauen gestärkt: ‚Auch mit Neuem kann ich gut umgehen.‘ Ob es eine neue Software ist, der Umgang mit KI oder Veränderungen im privaten oder gesellschaftlichen Umfeld.

An Vorwissen gezielt anknüpfen

Das Vertrauen in die eigene Lernfähigkeit reduziert Stress, wenn mal wieder alles anders kommt als geplant oder erwartet. Ein lernbereites Gehirn kann mit Problemen anders umgehen – sie aus verschiedenen Perspektiven betrachten und Lösungen finden. Auch hier kommt die Selbstwirksamkeit wieder ins Spiel. Wenn etwas gelingt, werden Botenstoffe ausgeschüttet, die für ein Glücksgefühl, Zufriedenheit oder Stolz sorgen.

Entscheidend ist hier – wie fast immer beim Lernen – Motivation und das Interesse an der eigenen persönlichen Weiterentwicklung. Es ist so wie mit der Bewegung. Wenn du gesund und fit bleiben willst, ist regelmäßige Bewegung wichtig. Wer sich regelmäßig bewegt (Empfehlungen sprechen von 150 Minuten pro Woche) hat die besten Voraussetzungen für ein fittes und damit gut durchblutetes Gehirn.

Das lernt leichter!

Erfahrene Mitarbeiter können (und wollen) lernen – sie haben ihr eigenes Lerntempo, profitieren vom Austausch untereinander und können auf Vorwissen aufbauen.

Buchtipp

Wer mehr über die Lernmythen wissen will, dem empfehle ich das Buch von Michael Skeide, Lernforscher am Max-Planck-Institut.

„Schlauer im Schlaf und andere Lernmythen“

Drei Tipps für gelingendes Lernen

- Nicht Lerntypen sind sinnvoll, sondern die Frage: wie lerne ich was am besten? Ein Blick auf die Lerngewohnheiten ist hilfreich. Lernst du immer auf die gleiche Weise? Wie viele Lernwege nutzt du? Was könnte wann leichter zum Lernziel führen?

- Nutzt du dein Vorwissen? Auch aus Quergebieten? Suchst du aktiv nach Beispielen, um trockene Lerninhalte farbiger zu machen?

- Der höchste Lerneffekt ist die Neugier. Das vollkommen unabhängig vom Lebensalter. Wenn du viel Routine im Alltag hast, dümpelt die Neugierenergie vor sich hin.

Fazit: Neues ausprobieren und nicht an Mythen festhalten – die halten die Lernfreude nur auf!

Wenn du mehr über das Lernen und Lernwege wissen möchtest, dazu habe ich verschiedene Seminare. Hier findest du den Überblick.

Außerdem biete ich für das individuelle Lernen ein Lerncoaching an. Hier kannst du einen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren.

Margit Reinhardt

Margit Reinhardt Margit Reinhardt

Margit Reinhardt Margit Reinhardt

Margit Reinhardt Margit Reinhardt

Margit Reinhardt Margit Reinhardt

Margit Reinhardt Margit Reinhardt

Margit Reinhardt Margit Reinhardt

Margit Reinhardt Margit Reinhardt

Margit Reinhardt Margit Reinhardt

Margit Reinhardt Margit Reinhardt

Margit Reinhardt