Letzte Woche nahm ich an der digitalen LEARNtec xChange teil.

Es ging um Weiterbildung und den Einsatz von KI.

Zwei Vorträge möchte ich besonders hervorheben – weil sie mich zum Nachdenken gebracht haben.

Hier meine wichtigsten Erkenntnisse:

Lernen bleibt aktiv – auch mit KI

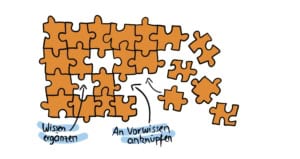

Prof. Dr. Barbara Geyer brachte es mit einem treffenden Vergleich auf den Punkt: Früher hat man sich auch nicht einfach in eine Bibliothek gesetzt und wusste danach automatisch alles.

Lernen war und bleibt eine aktive Leistung des Lernenden – es ist anstrengend, erfordert Eigeninitiative und lässt sich nicht delegieren.

Künstliche Intelligenz kann uns dabei hervorragend unterstützen: beim Recherchieren, beim Erstellen von Zusammenfassungen, beim Generieren von Übungen oder mit Tests.

Oder dabei, sich einen Inhalt verständlich erklären zu lassen, um einen ersten Schritt zum Verständnis zu erhalten.

Aber sie nimmt uns das Lernen nicht ab.

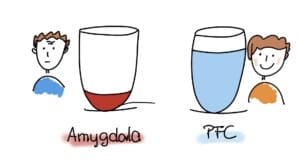

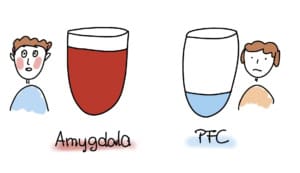

Im Gegenteil: Die Gefahr besteht, dass KI uns denkfaul macht, wenn wir zu viel an sie auslagern.

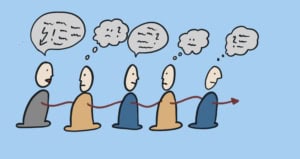

Was mir besonders wichtig erscheint: Der Mensch als soziales Wesen braucht Kontakt, Gespräche.

In meinen Seminaren erlebe ich immer wieder, wie wertvoll der Austausch untereinander ist. Zu erkennen, dass man mit seinen Problemen und Unsicherheiten nicht allein ist – das motiviert. Gemeinsam zu lernen und dabei zu sehen, wie unterschiedlich andere an Themen herangehen, erweitert den eigenen Lernhorizont.

Einen Sachverhalt durchdenken und verstehen, das ist die Leistung des Lernenden.

KI kann die Lücken im Verstehen entdecken und Fortschritte messen. Auch das ist für den Lernerfolg unterstützend.

Geyers Fazit: Künstliche Intelligenz kann Materialien, Lernspiele, Tests erstellen und Feedback geben.

‚Lernen selbst bleibt menschlich‘

Entscheidend wird die persönliche (Lern-)Begleitung – das Eingehen auf den individuellen Kenntnisstand, auf konkrete Hindernisse und die Frage: Wie bleibe ich am Ball?

Lernen unter Unsicherheit

Prof. Dr. Anja Schmitz ergänzte diese Perspektive um einen wichtigen Aspekt: die Komplexität unserer Zeit.

Viele Veränderungen, Krisen und Unsicherheit führen bei Lernenden zu zwei gegensätzlichen Reaktionen:

- Einerseits die Motivation, dranbleiben zu wollen. Sich nicht abgehängt zu fühlen.

- Andererseits die Überforderung angesichts der Geschwindigkeit der Veränderungen.

Was heute noch klar scheint, ist morgen schon überholt. Diese Widersprüchlichkeit verlangt von Lernenden deutlich mehr Selbstregulation:

- Wie motiviere ich mich immer wieder neu?

- Wie integriere ich Neues?

- Und wie lasse ich Veraltetes auch wieder los?

Dynamikrobustheit

Ein Begriff brachte das alles sehr auf den Punkt: Dynamikrobustheit.

Anja Schmitz bezeichnet es als die Fähigkeit, in all dem Wandel mit ‚widersprüchlichen Anforderungen handlungs-, lernfähig und gesund zu bleiben.‘

Resilienz bedeutet für mich, eben diese Spannungen immer wieder neu auszubalancieren und die Motivation zu behalten und sie immer wieder neu zu aktivieren.

Schmitz brachte dazu ein einprägsames Beispiel: Navigationssysteme.

Wir alle nutzen sie – im Auto, zu Fuß, überall. Aber wer von uns kann noch eine Karte lesen? Oder sich nach dem Sonnenstand orientieren? Diese Fähigkeiten schwinden, weil wir sie nicht mehr nutzen. Bequemlichkeit hat ihren Preis.

Gleichzeitig kann KI durch ihre Effizienz auch positiv wirken:

Wenn ich nicht mehr unzählige Präsentationen durcharbeiten muss, sondern eine präzise Zusammenfassung bekomme, kann das die Behaltensleistung – weil die Inhalte überschaubar sind – sogar verbessern.

Mein Fazit

Was bleibt mir im Kopf? Die Frage nach dem richtigen Maß.

KI ist ein mächtiges Werkzeug – aber was wir vollständig an sie auslagern, werden wir selbst langfristig nicht mehr beherrschen.

Ein Gedankenspiel: Wenn ich bald Gespräche aufzeichne, sie von KI zusammenfassen lasse und diese Zusammenfassung dann anderen vorlese – lohnt es sich dann überhaupt noch, beim Gespräch dabei zu sein? Das klingt absurd. Aber ist es wirklich so weit von unserer Realität entfernt?

Das geht mir in diesem Zusammenhang durch den Kopf: Ist die KI in der Lage, Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten zu erzeugen?

Oder besteht dabei die Gefahr einer Illusion von Kompetenz –

Ich glaube, vieles zu können, weil KI es für mich erledigt – kann aber die Ergebnisse selbst nicht mehr einschätzen oder nachvollziehen.

Meine Erkenntnis:

KI sollte uns befähigen, nicht ersetzen.

Die Herausforderung liegt darin, bewusst zu entscheiden, wo uns KI unterstützt – und wo wir selbst aktiv bleiben müssen und vor allem wollen, um kompetent und urteilsfähig zu bleiben.

Was für mich zum Lernen dazugehört:

Lerntechniken, ja klar.

Aber das ist nur ein kleiner Teil.

- Wie gehst du mit dir um, wenn Hindernisse auftauchen?

- Wenn du gefühlt nicht weiterkommst, wie motivierst du dich dann?

- Wenn du haderst und an deinen Fähigkeiten zweifelst?

Selbstwirksamkeit ist für mich die Basis, um gut lernen zu können.

Um mit Veränderungen und allem, was dazugehört, gut klarzukommen.

Wenn du dir überlegst, ob ein Coaching oder ein Workshop für dein Team etwas ist,

buche doch hier einen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch.